Die Wahl der «richtigen» Informationsverwaltung ist ziemlich schwierig. Was ist bei der Auswahl zu beachten? Wo sind Nutzen und auch Schwachpunkte von einigen Systemen? Meine Gedanken sind hier nachzulesen.

Am 14.7.2008 erschienen neue Gedanken zum Thema Zettelkasten: Der Karteikasten im digitalen Zeitalter.

Am 1.5.2008 erschien der neuere Artikel «Lieber Zettelkasten statt Tags».

Dank dem Artikel im imgriff-Blog über das Entwickeln einer Tagging-Strategie haben sich meine Hirnwindungen in Bewegung gesetzt. Der Artikel geht ums Taggen von Informationen: Sollen diese lieber mit möglichst vielen Tags versehen werden? Oder einfach nur mit den wichtigsten? Dabei kommt auch der Zettelkasten wieder ins Spiel, denn mit ihm ist es möglich, technische Neuerungen ohne Probleme zu überstehen.

Traditioneller Zettelkasten für Jahrzehnte zugänglich

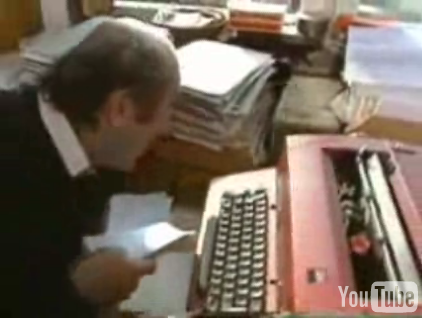

Wenn der traditionelle Zettelkasten nicht gleich einer Feuersbrunst zum Opfer fällt, ist er mit einem guten Index, das heisst mit einer konsequenten Verschlagwortung, eine wahre Gedächtnisstütze. Davon zeugt auch der immense Zettelkasten, den sich der Soziologe Niklas Luhmann zugelegt hat:

Die immense Sammlung von Zetteln, die untereinander auf sich verweisen, bringt einen nicht zu unterschätzenden Kreativitätsschub. Aber ist ein Zettelkasten im Zeitalter von Computern mit Datenbanken oder Webanwendungen wie del.icio.us noch zeitgemäss?

Ideen für das Computerzeitalter

Mit dem Wiki zum organisierten Multimedia-Archiv

Es gibt zahlreiche Ideen, um eine Sammlung von Gedanken und bibliografischen Angaben zu organisieren. Ein Beispiel ist das spezialisierte Wiki, das sowohl auf dem lokalen Computer oder dem eigenen Webspace installiert werden kann. Nach der Installation von PHP, MySQL und Apache soll das Wiki seinen Dienst verrichten und alles sammeln, was einem sammelwürdig erscheint (auch Multimediadaten machen keine grösseren Probleme). Dabei muss nicht einmal HTML-Code erlernt werden, es kann die gleiche Syntax wie in der Wikipedia verwendet werden. Es zeichnet sich vor allem in der Verlinkung der Wiki-Artikel untereinander aus, die sehr einfach realisiert werden kann.Ein Beispiel zum Lösen des Bibliografie- und Notizen-Problems ist Wikindx, mit dessen Hilfe man eine Bibliografie erstellen kann, die auch in andere Programme und Dateiformate exportiert werden kann.

Bibliografieren mit Lit-Link

Eine weitere Lösung ist das Erstellen einer reinen Bibliografie-Datenbank, die allenfalls noch mit Zitaten und Anmerkungen ergänzt werden kann. So bietet beispielsweise Lit-Link die Möglichkeit, dies zu machen. Als ich die Software, die auf einer FileMaker-Datenbank basiert, das letzte Mal testete, war es für meine Zwecke nahezu unbrauchbar. Die einzige interessante Funktion, die es hatte, war der direkte Import von bibliografischen Daten aus Bibliothekskatalogen. Dazu muss man sich in Firefox ein Plugin installieren, mit dem diese Daten importiert werden können. Allerdings gab es auch da Probleme: XML-Dump merkte nicht, wenn Datensätze bereits importiert worden waren, weshalb in der Datenbank schlussendlich einige Einträge zu einem einzigen Buch bestanden. Auch die Bedienung lässt meines Erachtens zu wünschen übrig.

Eierlegende Wollmilchsau: Zotero

Eine viel intelligentere Lösung habe ich mit Zotero gefunden. Gerade wenn es nicht nur um die reine Verwaltung von bibliografischen Daten geht, sondern auch um die Verwaltung von digitalen Informationen, ist Zatero eine super Lösung. Das OpenSource Tool beherrscht den Import von bibliografischen Daten aus Bibliothekskatalogen wie zum Beispiel Nebis oder Ids aus dem effeff. Ausserdem können mit Zotero auch Webseitenzustände archiviert, kommentiert und verschlagwortet werden. Die Verschlagwortung bzw. das Taggen von Einträgen ist wohl eine der wichtigsten Eigenschaften, die Zotero gegenüber anderer hier vorgestellter Lösungen voraus hat. Auch die Plattformkompatibilität ist super: Auf den drei verbreitesten Systemen, Windows, MacOS und Linux mit Firefox 2.0.

Fazit

Der Test im Alltag muss zeigen, inwiefern Zotero sich wirklich für das Erfassen von Daten eignet. Was aber die Karteikarten von Luhmann den digitalen Lösungen voraus haben ist schlicht und ergreifend das gleichzeitige Anschauen von mehreren Einträgen. Mit einem Handgriff kann ein ganzer Tisch mit Karten vollgelegt werden; am Computer hingegen ist die Arbeit mit mehreren Einträgen der Datenbanken ziemlich mühsam. Auch die Garantie, dass Programme in der Zukunft weiterentwickelt werden, ist nicht auf Jahrzehnte hinaus gesichert. Und das will schon ein triftiges Argument für das Papier sein. Schliesslich will man sich nicht die Mühe machen, eine Datenbank anzulegen, um dann x Jahre später festzustellen, dass die Einträge, die man geschrieben hat, nicht mehr lesbar sind.